El iceberg

Cuando navegas por el mar estás en contacto con cientos de maravillas, muchas criaturas y sorpresas que te regala la naturaleza. En algún momento de la travesía te encuentras con un ente diferente: un iceberg.

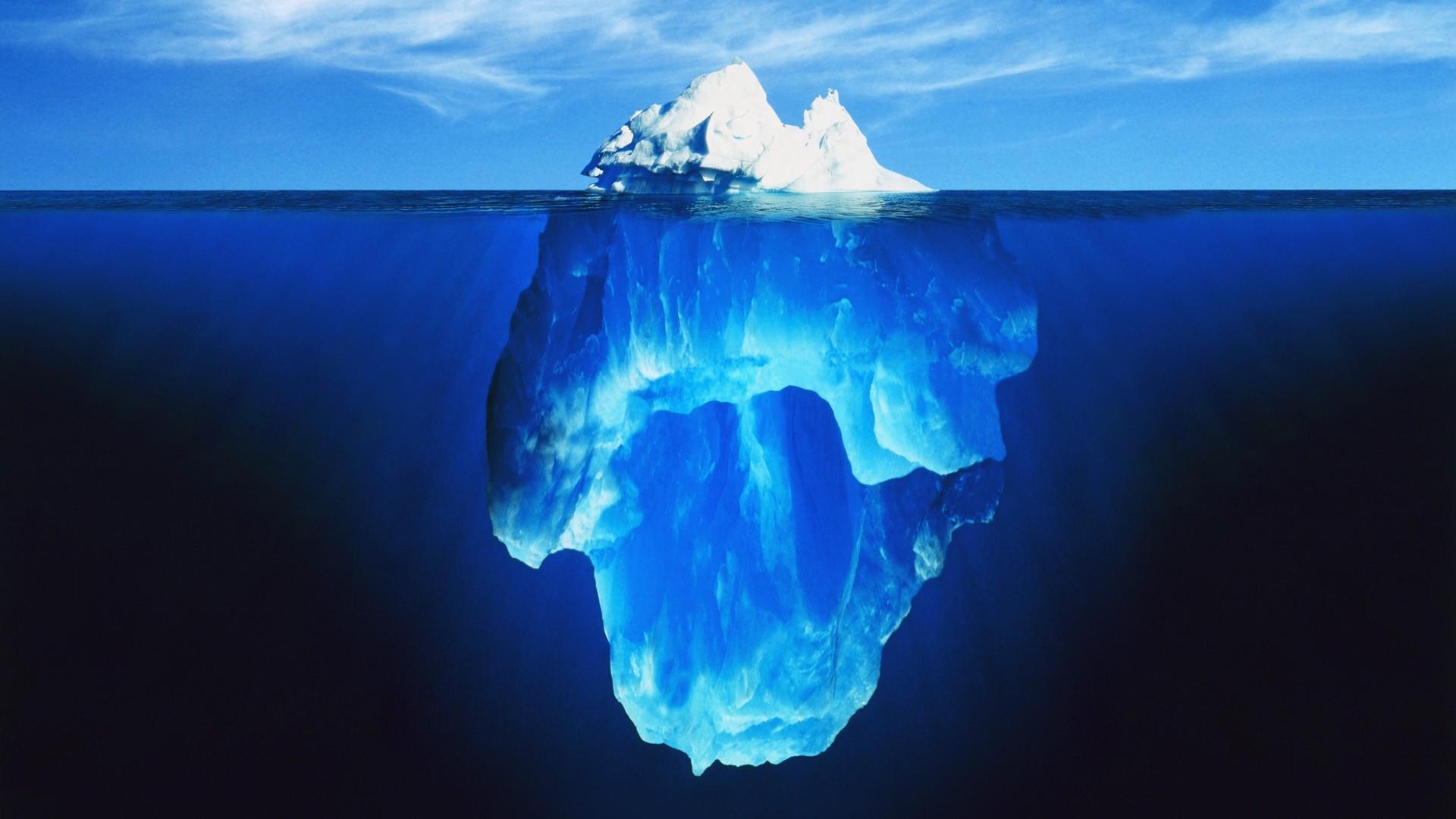

Al principio solo ves la punta del iceberg, ves la blanca nieve relucir ante los rayos del sol, una superficie lisa e inofensiva en la que te gustaría pasar un tiempo, pero conforme pasan los días comienzas a sentir curiosidad e intentas sumergirte en las aguas que rodean esa punta.

Al principio el agua está calmada, encuentras algunas aristas a las que no te gustaría acercarte o que incluso te gustaría limar para hacerlas menos peligrosas, pero decides dejarlas así por no ser la gran cosa, así que decides adentrarte más a las profundidades.

El agua comienza a ser turbia, los rayos del sol cada vez son más débiles y el iceberg luce cada vez más peligroso. Te encuentras con grietas muy profundas en las que, si decides entrar, no podrás lograr salir. Ves bordes tan filosos que te asustan de tan solo mirarlos, y ni hablar de tocarlos.

Pero tienes que recordar que un iceberg no comenzó siendo de la manera en la que tú lo encontraste. Un iceberg se creó a través de los años, se transformó y las adversidades le dieron forma. Los que pasaron antes a su lado dejaron marcas y agitaron las aguas que lo volvieron a transformar. El iceberg no es estático, con cada día que pasa se transforma de una manera diferente, aunque para ti sea imperceptible.

Nunca tienes que olvidar esto: desde el momento en que encontraste este iceberg, él también te encontró a ti y, aunque intentes evitarlo, cambiarás su forma y su rumbo de las maneras en que menos lo imaginas.

Si decides permanecer cerca de este iceberg debe ser bajo tu propio riesgo, pensando que en las tempestades pueden hacerte daño estando cerca de él, o sabiendo que en los días más prósperos obtendrás los más grandes beneficios que sólo ese iceberg te puede ofrecer.